一部讲述鲁艺文艺工作者的话剧据介绍,《延水谣》由中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、新华社新媒体中心、中共西安市委宣传部、中共延安市委宣传部、西安市文化和旅游局、西安曲江新区管委会联合出品,西安演艺集团·西安话剧院、新华网股份有限公司出品

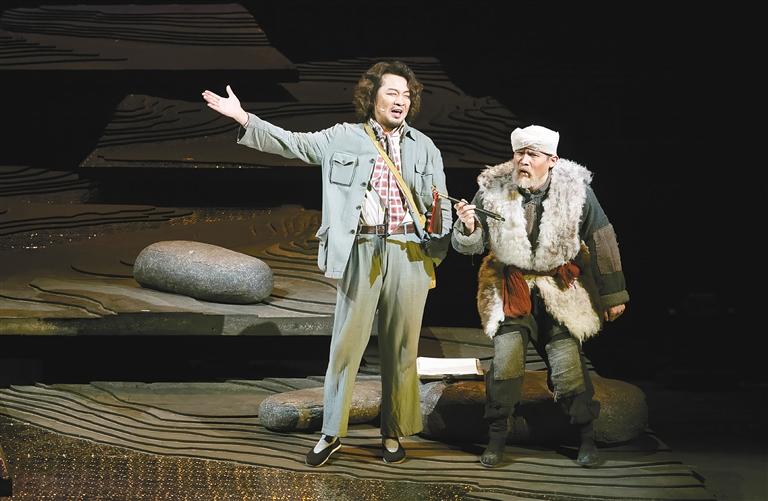

据介绍,《延水谣》由中共陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅、新华社新媒体中心、中共西安市委宣传部、中共延安市委宣传部、西安市文化和旅游局、西安曲江新区管委会联合出品,西安演艺集团·西安话剧院、新华网股份有限公司出品。该剧讲述了抗战初期的一批热血青年,怀着对文艺的美好憧憬从祖国各地奔赴延安,在刚刚成立的鲁迅艺术学院,不惧生活条件的艰苦,满怀热情地投入到学习和创作之中。然而,他们始料未及的各种矛盾接踵而至,从“山顶上”来的(指井冈山和中央苏区时期的文艺干部)和从“亭子间”来的(指上海等地从事左翼文艺运动的文化人)之间,不可避免地产生了艺术观念上的分歧;同时,他们在个人情感方面也出现了难以调和的问题,加之他们精心准备的演出和画展不被部队官兵和群众接受,一时间,这些青年人陷入了深深的困惑,有的想退学去追寻所谓的艺术自由,有的想离开延安回到“亭子间”去,还有的想回到“山顶上”去……毛泽东主席看到了文艺界存在的种种问题,与年轻的鲁艺学子促膝谈心,指出他们的文艺是为最广大的人民服务的,鼓励他们到人民群众中去,到火热的斗争中去。鲁艺师生们在延安文艺座谈会讲话精神的指引下,深入抗战前线,经受了血与火的战斗洗礼和生死考验,创作出《白毛女》等一大批贴近生活、鼓舞人心、无愧于时代的经典作品,在成长中逐渐走出自己的精神困境,他们深深地感受到了文化的力量,感受到了作为鲁艺“文艺战士”的使命与自豪。

近年来,西安话剧院高举现实题材创作的大旗,用话剧艺术的独特魅力书写时代、服务人民,创作推出了话剧《麻醉师》《柳青》《长安第二碗》《路遥》《红箭 红箭》等一批讲述中国故事、发扬中国精神的优秀文艺作品。《延水谣》是该院的又一精品力作,推出一年来,常演不衰,截至目前,话剧《延水谣》已在北京,陕西西安、延安,浙江温州、宁波,辽宁辽阳3个省的5个城市以及1个直辖市演出近40场,受到了群众的热烈欢迎,也引发了学者专家的一致好评。

“《延水谣》是一次红色文化上的寻根,也是对延安精神的回眸与呼唤。延安精神,其内涵是非常丰富的,比如自力更生、艰苦奋斗的创业精神;全心全意为人民服务的精神;理论联系实际、不断开拓创新的精神;坚守理想信念、实事求是的精神等。就话剧《延水谣》而言,最主要体现的是‘扎根生活、服务人民’,‘文艺为工农兵服务’的精神。剧中从主题立意到矛盾冲突的设置,再到人物性格、人物命运的变化,都是围绕这些展开的。”这是编剧蒲逊在话剧《延水谣》的创作谈中写的一段话,他告诉记者,“用延安精神来写延安精神,这是创作伊始我就为自己定下的一个原则。所以,在剧中我尽力避免简单、直白地表现延安文艺座谈会讲话精神,也不回避延安当时艰苦的生活条件和创作条件,以及大城市来的、海外归来的青年人跟延安当地生活、当地百姓之间的矛盾,力图多点多面地反映延安文艺精神,塑造鲁艺‘文艺战士’的光辉群像,反映他们的时代风貌。”

导演傅勇凡先后和西安线次,《麻醉师》《路遥》《柳青》等脍炙人口的话剧作品也都是由傅勇凡执导,他坦言,这次和之前的作品相比更有难度,“这部戏的难点在于它不是只表现一个地方的人物气质、风土人情。它的背景虽然发生在延安,但剧中的人物却来自全国各地,并且是在各地有一定成就的文人、艺术家。他们有的是来自上海、重庆等大城市的编剧、作家、电影明星,有的是从国外留学归来的音乐家、画家,也有来自农村和前沿阵地的文学爱好者、剧社成员,他们对于艺术的理解、生活上的习惯、各自身上的气质也各有不同,但他们又都是奔赴延安的有志青年,同样热爱艺术,憧憬自由和解放。如何展现出他们的共性与个性,演好这一群在延安的外乡人,同时又贴合那个年代的时代气质,是对我们最大的挑战。”

对此,陕西省文艺评论家协会主席、西北大学电影学院院长张阿利教授评价说,“该剧在叙事上摒弃了舞台上常见的那种起承转合式的结构,以散文诗化的戏剧语言讲述三组人物的成长经历,书写他们从文艺家向‘文艺战士’的转变历程,可谓形散而神聚。每一个角色的背后都代表着一个真实的群体,做到了由点及面,尽量突出鲁艺当年的主要专业分科门类,如戏剧、文学、音乐、美术类别等,串联起抗战时期延安文艺工作的宏阔图景。”

还有学者表示,《延水谣》将国家历史选择、个人命运选择和文艺道路选择紧密结合在一起,多点多面地反映了文艺工作者们在血与火的洗礼下,走出小我,走到人民群众之中的成长过程,让观众们感受到了抗战时期文艺工作者们的浪漫与激情,是“扎根生活、服务人民”、“文艺为工农兵服务”等精神的生动投影。散文诗化的叙事结构让全剧形散而神聚,比如在人物设置上,采用了以“类别”替代“个人”的办法,概括、集中描写典型环境中的典型人物,注重群像塑造中的个体表达,不仅保留了历史上真实人物的精神,还让整体舞台呈现出浪漫的诗意、灵动的调度和激情的表达。

傅勇凡在《延水谣》排练的时候曾说,歌舞段落与故事情节的完美融合是这部剧最大的艺术特色之一,“因为这部剧所描写的就是一群文艺工作者,他们所做出的最大成就就是创作出了一大批具有战斗精神、引导国民精神的优秀文艺作品。这些作品的出现不仅强化了戏剧节奏,烘托了历史氛围,满足了观众们的怀旧情绪,更是整部作品‘以笔为枪’,‘给刺刀尖带上文化’的灵魂所在,是全剧主题的生动再现。所以整台话剧中,尽可能地将延安鲁艺创作的文艺作品镶嵌其中,不仅强化了戏剧节奏,烘托了历史氛围,也满足了观众们的怀旧情绪,形成了感人的艺术效果。”

比如剧中一开始就出现的《鲁迅艺术学院院歌》,点明了鲁艺学生作为文艺工作者和革命战士“用艺术做我们的武器”的光荣使命;《到敌人后方去》《军民大生产》等作品体现了当时的创作者们把新思想、新政策,甚至是战斗策略写进音乐,让百姓们在艺术的指引下参与生产、参与战斗;《在太行山上》作为鲁艺学生们受到血与火的重大冲击思想转变的关键节点,是青年们第一次感受到战争的残酷与紧迫,感受到在国家危难面前个人命运的渺小,感受到以渺小之力仍欲扭转乾坤的伟大时的真情流露,第一次真正明白了自己所创作的文艺作品所蕴含的真正意义,集中体现了“用文艺的武器鼓舞战士们勇猛杀敌”的终极使命;《鲁艺学子之歌》强调了思想转变后的青年们在国破家亡的危难时刻,“笔当枪,志如铁”,“求解放,救山河”的豪情壮志和慷慨群像,是整部剧目“让子弹变成笔,让笔变成子弹”的精神内核的浓缩与概括;《保卫黄河》作为全剧最高潮,代表了鲁艺创作的最突出成就,具象化地凸显了“为抗战发出怒吼,为大众谱出呼声”,让观众看到文艺作品的强大力量。《延水谣》出品人、西安话剧院院长任雪迎告诉记者:“这些作品也都堪称延安时期的红色文化之根,至今仍散发着迷人的光芒,璀璨夺目,生生不息,给我们以共鸣与引领。”

延安鲁艺留下了宝贵的精神财富、文化传统、人才资源、艺术经典,作为当代文艺院团,为延安鲁艺树碑立传责无旁贷。尽管这一题材在艺术创作中并不具有独创性,但是《延水谣》对题材的开掘确有新视点、新发现,堪称富有历史内涵和创新精神的艺术探索与实践。

二是在主题思想方面,彰显了红色文艺精神和战斗传统。延安精神内涵丰富,文艺精神是其中的重要组成部分。作为文艺战士,鲁艺学员们经历了身入-心入-魂入的过程。在外寇入侵、祖国陆沉的时候,一批批年轻学子心怀正义,一往无前,投身抗日救亡运动。他们能够冲破国民党的重重阻拦,历尽千辛万苦来到延安,这一行动本身就显示了道义选择的正确性和理想追求的坚定性,这是中华民族“天地有正气,千秋尚凛然”的家国情怀的真实体现。

该剧穿插了一系列延安时期的革命歌曲,如《二月里来》《南泥湾》《保卫黄河》等,还增加了戏中戏的成分,如《安娜·卡列尼娜》、民间小戏、《兄妹开荒》等,不仅以互文方式强化了戏剧的内在张力,烘托了历史氛围,而且满足了人们的怀旧情绪,形成了感人的艺术效果。戏剧结尾处,《白毛女》演出成功,深受老百姓欢迎,侧面地展现了无产阶级文艺路线的胜利,以及青年文艺工作者从小资产阶级知识分子转变成为人民大众服务的无产阶级文艺战士的喜人结局。

八十年前,一群追求进步和革命的青年,在黄土地上向北、向北,奔向延安,来到了宝塔山下。他们用青春的岁月、向上的情怀,书写了文艺工作者与人民群众相结合,创造创新性革命文艺的瑰丽篇章。八十年后,由蒲逊编剧、傅勇凡导演,西安话剧院出品的话剧《延水谣》在西安首演,艺术家们在舞台上精彩地呈现了那一代人的历史道路。

全剧主要通过三组人物来展开剧情。一组是追求新的人生和艺术,从海外归来的戏剧系的文慧心和八路军团长范铁锋;一组是从上海滩、亭子间奔赴延安的戏剧系的林逸萍和竺之奇;一组是从江西苏区长征北上来延安的戏剧系的杨三妹和文学系的许翼飞。剧作以奔向延安、扎根延安为主线,通过这三组人物将一代进步青年的艺术追求和时代潮流融汇在一起,将具有各式各样性格特征、人生道路的年轻人扭结在一起,描绘他们在延水之滨如何成就自己的人生,完成时代使命。

在抗日的烽火中,在革命的熔炉中,他们由陌生到热爱,由隔膜到融入,其中有过误解,有过迟疑,有过徘徊,甚至走了回头路,更锻打、迸发出了坚韧、刚毅、奋斗、献身精神,终于进入了共情、共感、共命运的境界,铸就成革命文艺钢铁般的群体。三组人物的命运和感情,扭结纠缠于宝塔山、延河水这条主线,交织着展开,层层迭迭推进,正像舞台设计展示的层层迭迭的黄土地向着宝塔山提升。

在奔向延安的道路上,中华民族的新鲜血液汇流为时代洪波,汇流为一心所执的不二选择,义无反顾的向前足迹。作者将这些具有不同感情经历和个性的人物组合进舞台的人物关系中,构成了一个形象体系。在交织的戏剧冲突中,人物闪现出不同的思想、性格、感情,有反差、有递进,更有同频共振。在各种联结关系中,展示了各自内心世界中不同的隐秘空间和精神折光,再现了这块土地上深刻细致的历史性变迁。精彩的群像展示和精确的个性表达,构成了这个戏的一大特点。

那层迭的陕北山崖和山路,不仅给全剧提供了变化多端的表演区,更暗喻了人物不断延伸的人生道路和不断提升的精神境界,显示出延安宝塔的崇高,又表现了黄土地崎岖的艰险和丰富的斑斓。延安时期陕北地域音乐歌舞对戏剧情境和人物行动的加持和融入,更使全剧诗情弥漫。人生在其中经历着命运严峻的考验,实现着性格严峻的转变,骨子里的严峻却又蒸腾出一股温润向上的青春和乐观。这不正是延安时代和延安时代文艺青年的内在气质吗?

(责任编辑:)关键词: